發布時間:2025/06/18 11:23 點閱數:56

執行成果介紹

本學程旨在為學生建立文物保存與維護的基礎學識,強調跨領域知識在現代文物保存中的關鍵角色。文化資產不僅反映歷史與社會變遷,也承載著重要的歷史文化價值,因此文物保存不僅是技術操作,更是文化記憶與歷史傳承的核心工作。

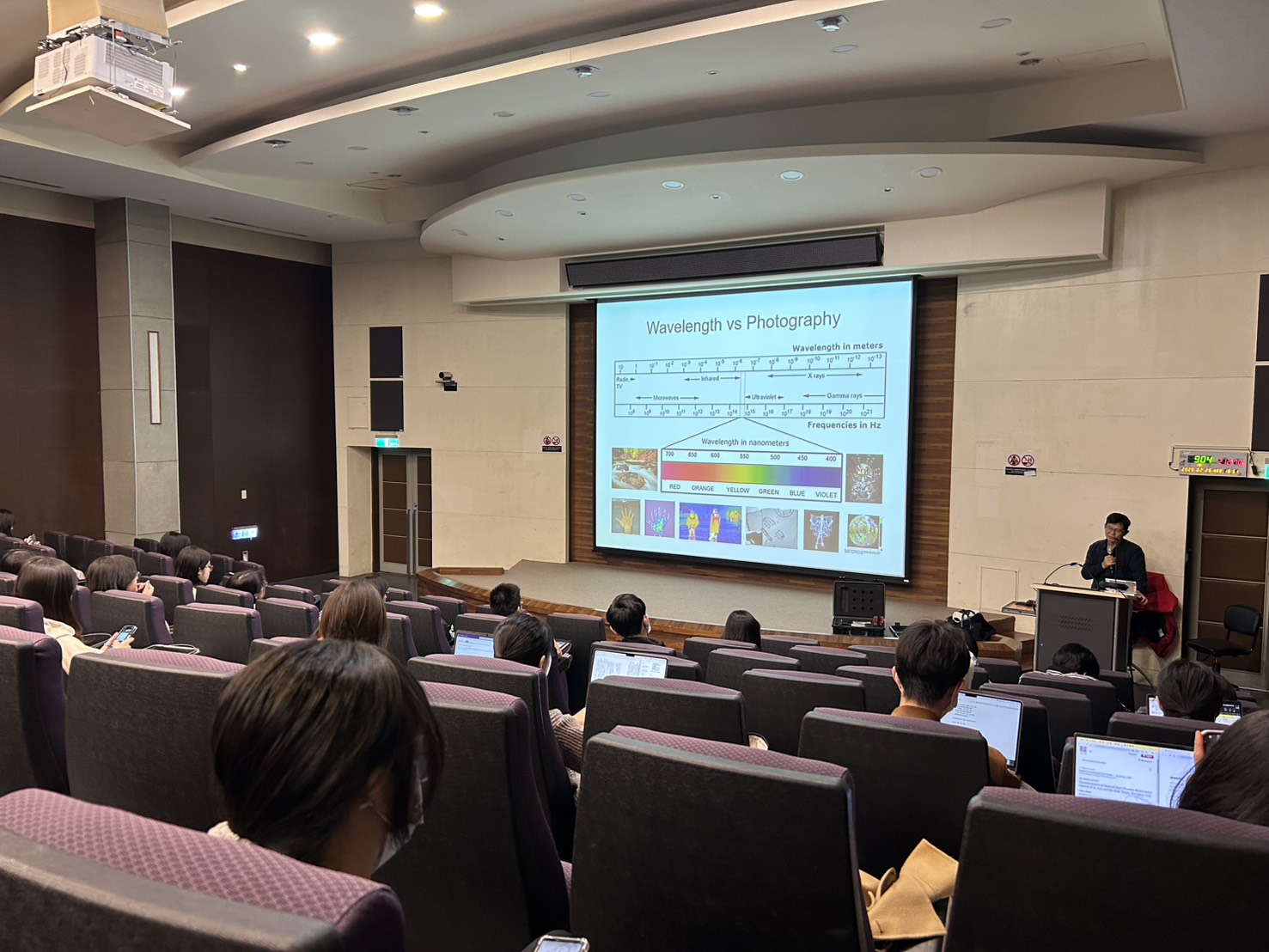

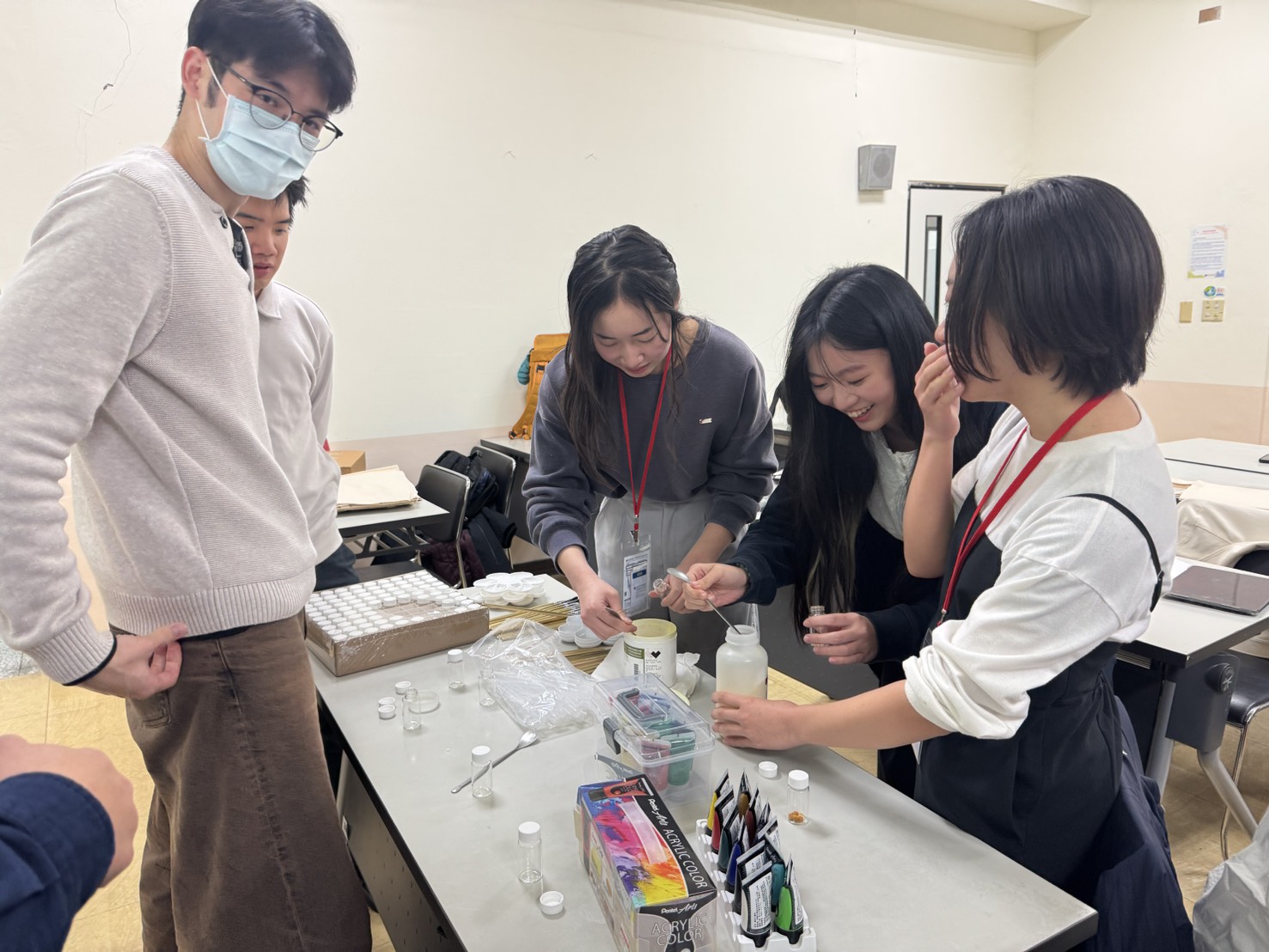

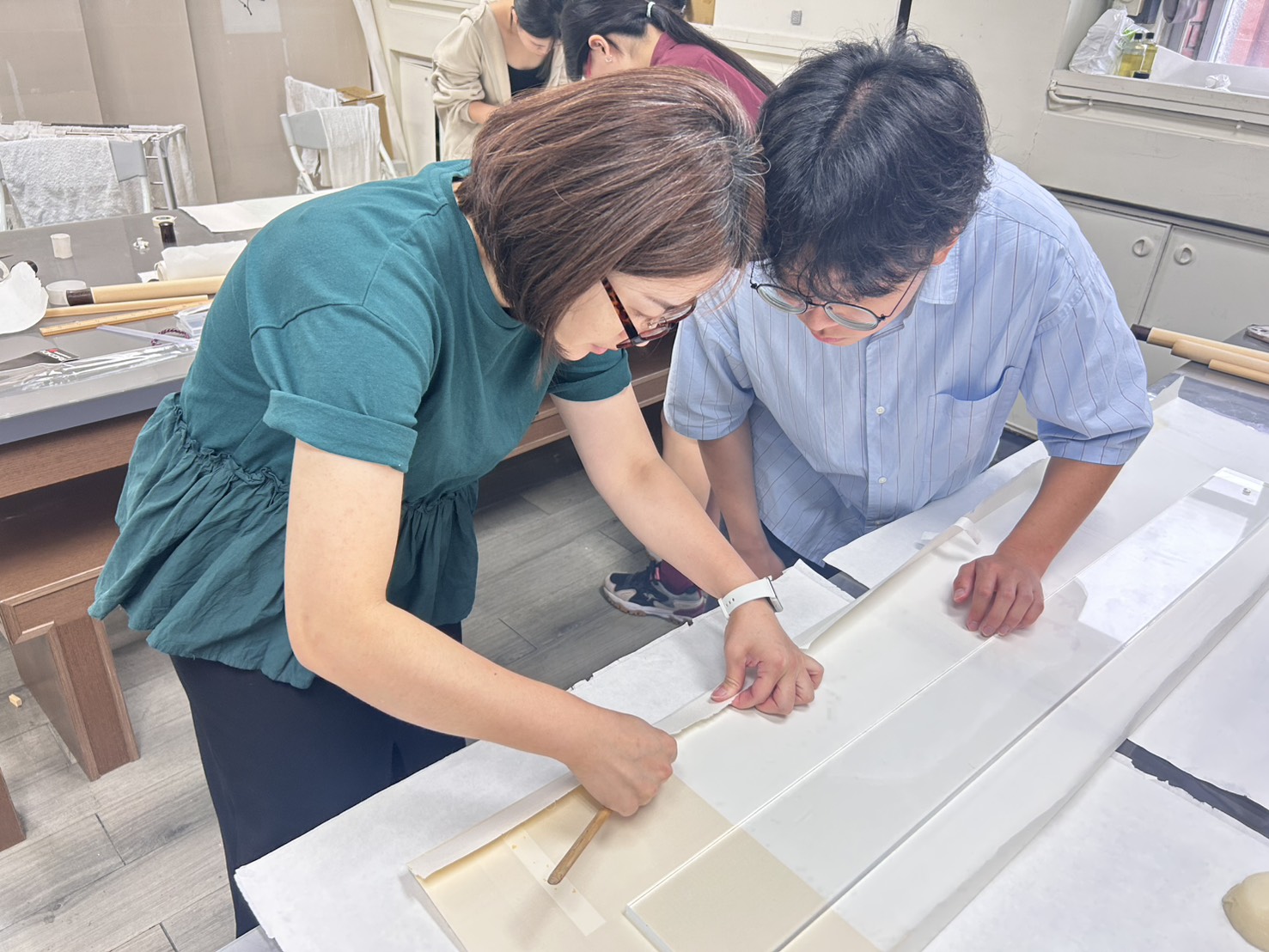

課程內容結合文物保存修復倫理原則、保存科學攝影、立體文物修復、東西方繪畫材料技法、化學與材料學等領域,強調理論與實務的結合,培養學生在材料分析、修復操作與保存策略規劃上的綜合能力。學程注重學生的實踐經驗,並透過案例分析,讓學生能夠理解並應用保存技術解決實際問題。

授課對象將透過國立臺灣大學系統(國立臺灣師範大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學)的整合政策,招募來自三校對文化資產及文保科學技術領域有興趣的學生,並以兼具文物保存實務、理論基礎及深入探討的啟蒙教育為原則,提供跨領域的學習機會。

目標說明:

1.文物保存教育推廣:本學程以國際通行的文化資產保存倫理與現代修復理念為指導,核心目標是培養兼具跨領域知識與實務操作能力的基礎人才。課程邀集國內外保存專家與理工領域師資,透過跨學科合作,帶領學生理解文化資產的多元價值並進行基礎實作訓練。學生將在課堂與工作坊中熟悉保存原則、倫理思維與科技應用,獲得保護文物所需之基本知能。本學程主要對象為國立臺灣師範大學、國立臺灣大學與國立臺灣科技大學的大學生,並藉由操作課程與專業講座,強化其實務經驗,為進入專業領域奠定基礎。

2.跨領域學習整合:本學程課程設計涵蓋基礎科學領域(如化學、材料學)、專業技術領域(如材料技法應用),以及跨學科領域(如修復倫理、保存與檢視登錄技術),強調理論與實踐的結合。學程的核心目標是透過跨領域學習,讓來自不同學科背景的學生能夠在實作課程中進行綜合運用。學程設計旨在讓無論理組或文組的學生,均能在強化本身專業知識的同時,達成跨領域學習的目標,並透過雙主修、副修及學分學程等多元學習機制,實現學習的多樣化與深度。這一設計契合當代高等教育的多元轉型趨勢,並深化學習成果,幫助學生在科學 × 人文 × 技術 × 價值的交匯處,建立專業基礎,為未來的深造或職業發展提供堅實支撐。

學程能力指標:

a. 知識 (K) ─ 認識常見有機/無機材料及其劣化原理;掌握世界保存倫理核心概念。

b. 技能 (S) ─能在指導下完成基礎損傷紀錄、科學攝影、環境監測與風險評估;能夠進行以簡易操作完成顏料加固與清潔測試。

c. 態度 (A) ─具備跨域溝通協作能力,能說明技術限制並尊重多元價值觀。

3.人才培育精準化:本學程採用20學分階梯式設計,專為對文化資產保存有興趣的本科生設計,作為進入專業領域的基礎養成平台。課程依照知識—技能—態度的遞進模式設計,首先引導學生學習材料化學與劣化機制,辨識常見材質及其老化成因;接著以保存科學攝影和光譜分析等檢測技術,訓練學生運用可見光/紫外線影像及簡易XRF掃描進行科學化紀錄;最終階段導入修復倫理,通過案例討論內化核心原則,如「最小干預」、「可移除性」與「可辨識性」。課程設計對標ICOM-CC能力矩陣的入門水平,確保學生修畢後能夠掌握材料診斷、預防性保存和倫理決策三大基礎能力。

學生完成本學程並達到成績要求後,將報考相關碩博士學位課程並抵免部分學分。透過1 理論奠基、2 技術操作、3 專題統整、4 能力認證的階梯式養成模式,學程幫助學生在科學 × 人文 × 技術 × 價值的交會點建立堅實根基,為後續深造或職涯發展提供可驗證的專業動能。

撰寫單位:國立臺灣師範大學 文物保存維護研究發展中心