發布時間:2025/07/22 00:12 點閱數:54

執行成果介紹

研究計畫介紹:

在國內古蹟文物的傳統彩繪藝術裡,白色是最常被使用的顏色。其目的除了遮蔽桐油顏料外,亦有助於彩繪技術中的退暈技法。鈦白為較晚期發展出來的顏料,成分為二氧化鈦,對於文物表面覆蓋率高,屬於目前修復級顏料中用於修復全色的首選,因特定目的可能混合少量鋇白或鋅白來提高穩定性或光學性質。然而二氧化鈦為知名的光觸媒材料,波長短於406.6奈米的可見光與紫外光能量將可激發鈦白粉的光催化活性,產生電子電洞對,並進一步在一般環境下中與氧及水氣產生高反應性自由基,相當容易引發用於全色修復的鈦白粉產生自由基破壞高分子樹酯載色體甚至色料,使修復工作的成果難以持久。探索可取代鈦白粉的氧化物奈米材料,運用本研究團隊的專長,控制這些奈米粒子的尺寸與均一性來調整其能隙能量,期望最小限度的受到太陽光的激發。此外,會在這些白色奈米材料表面摻雜特定數量的銀量子點,使表面產生可抗菌的活性區。最後會進行粉末對市售的載色體的光分解實驗測試,並利

用臨場光譜的量測方式,來監控並了解整個反應的發生過程。

目前研究成果:

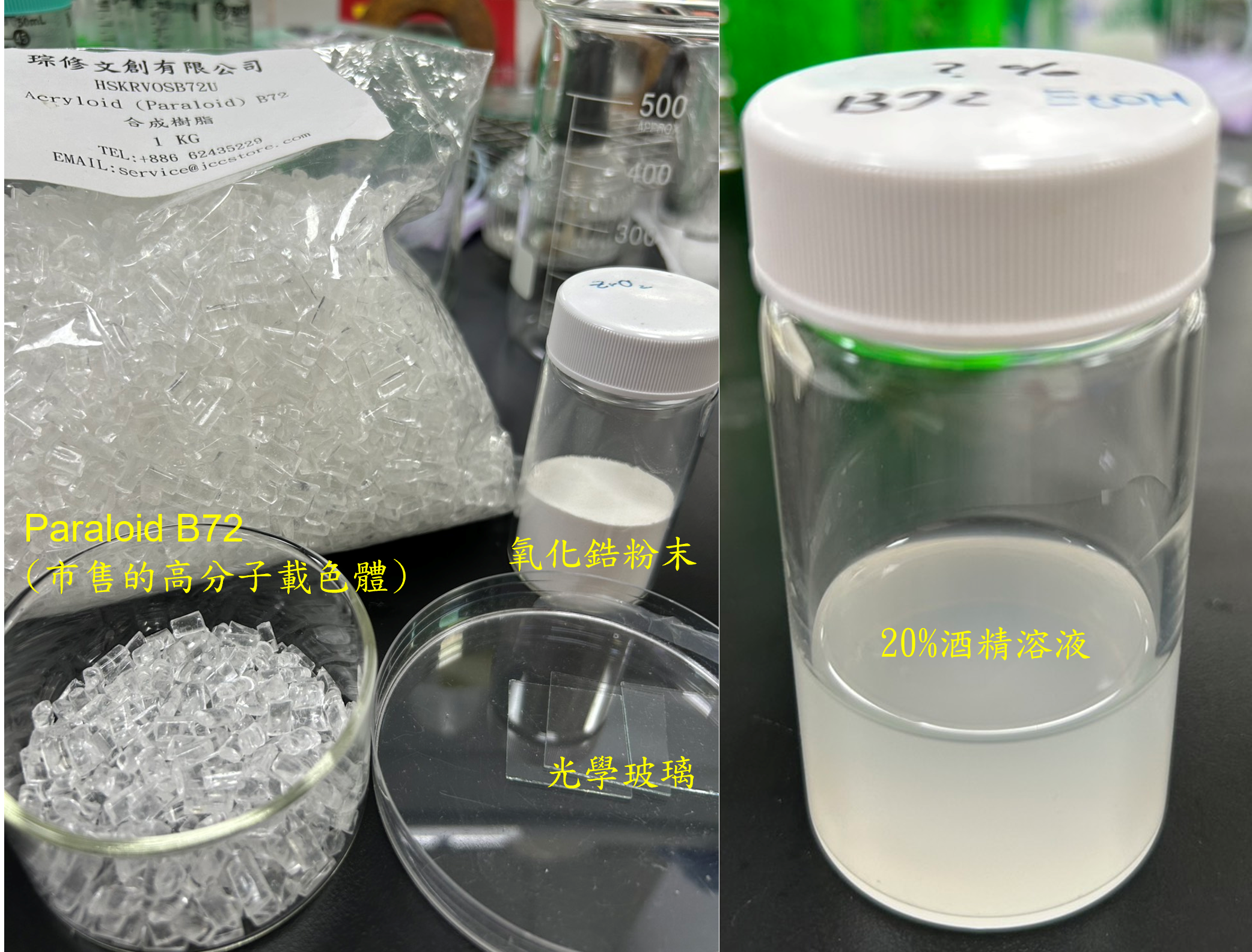

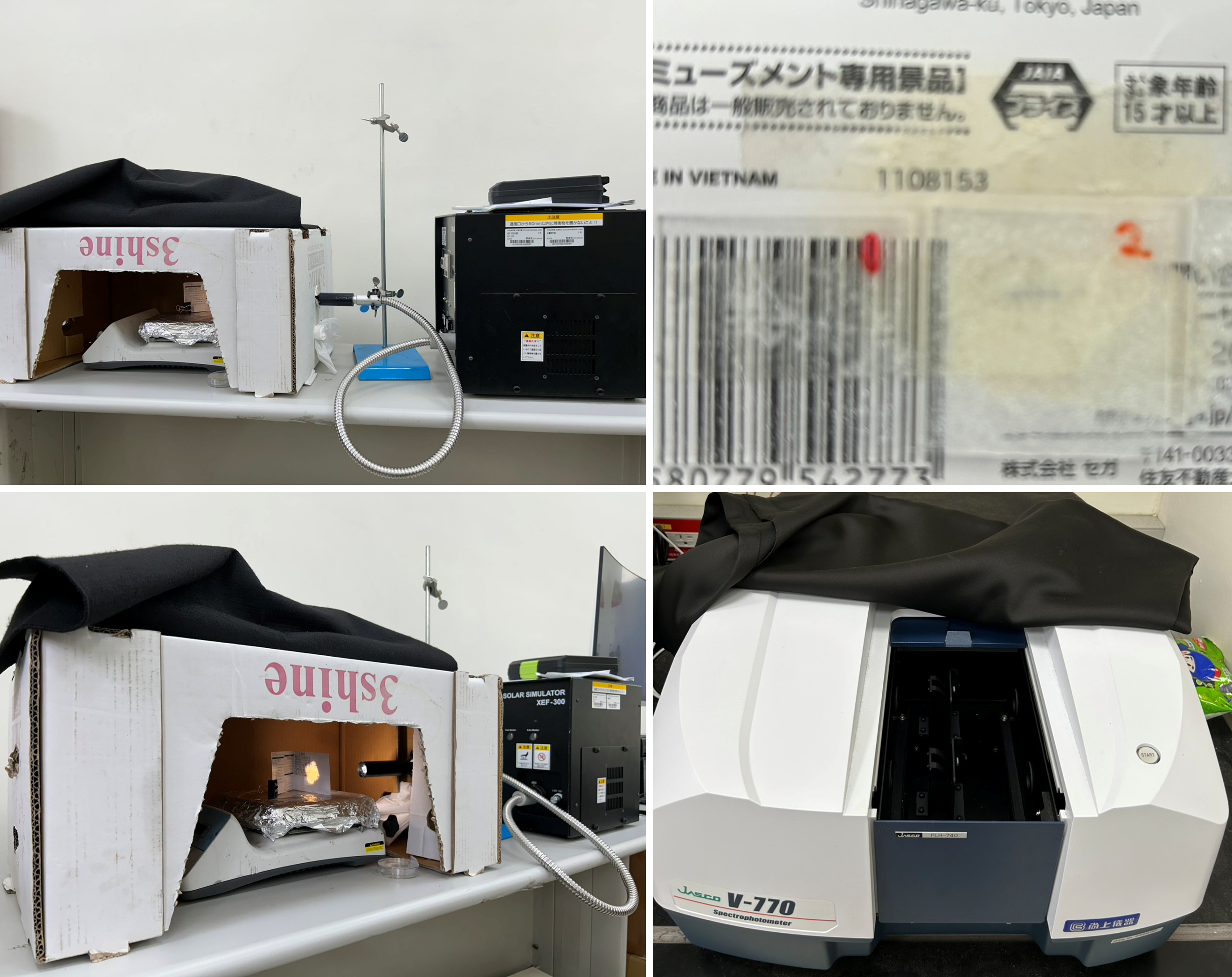

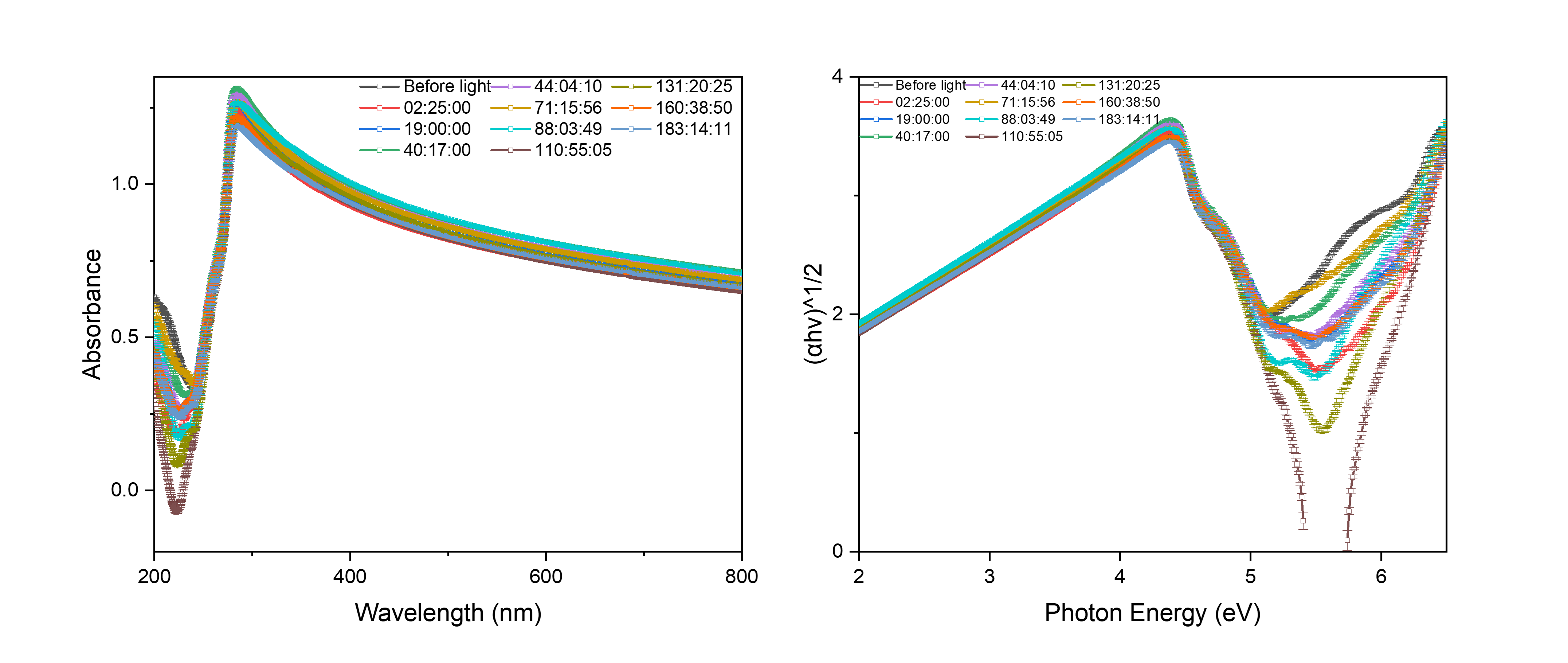

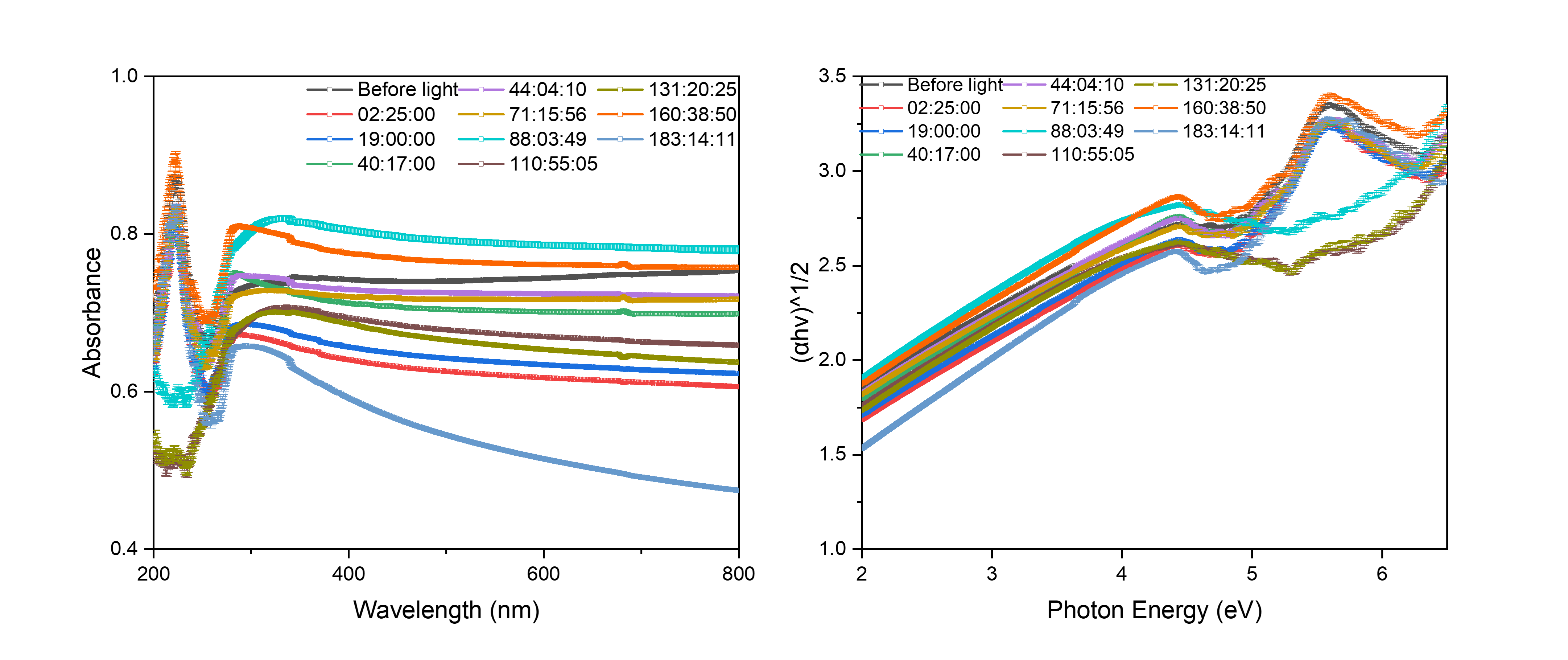

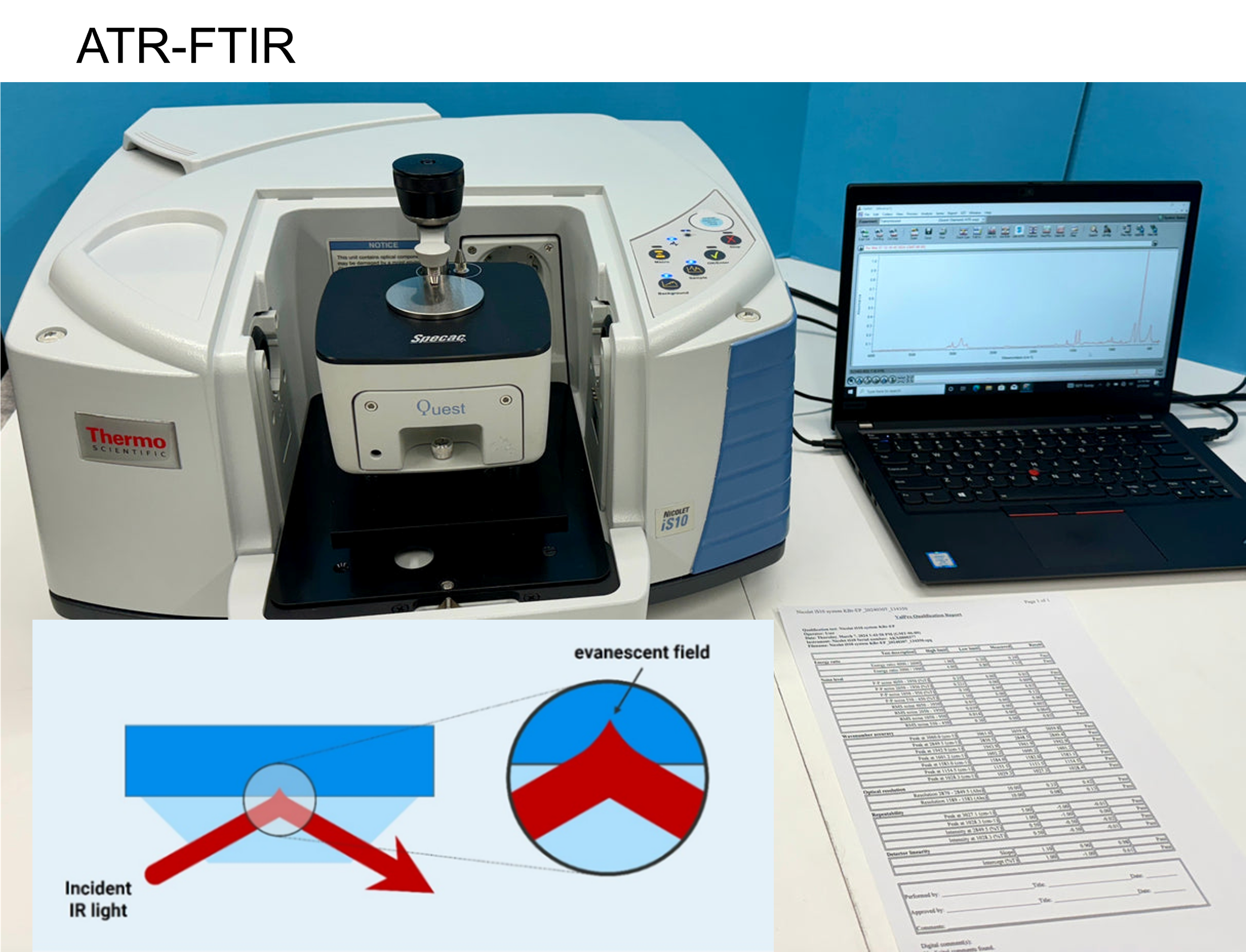

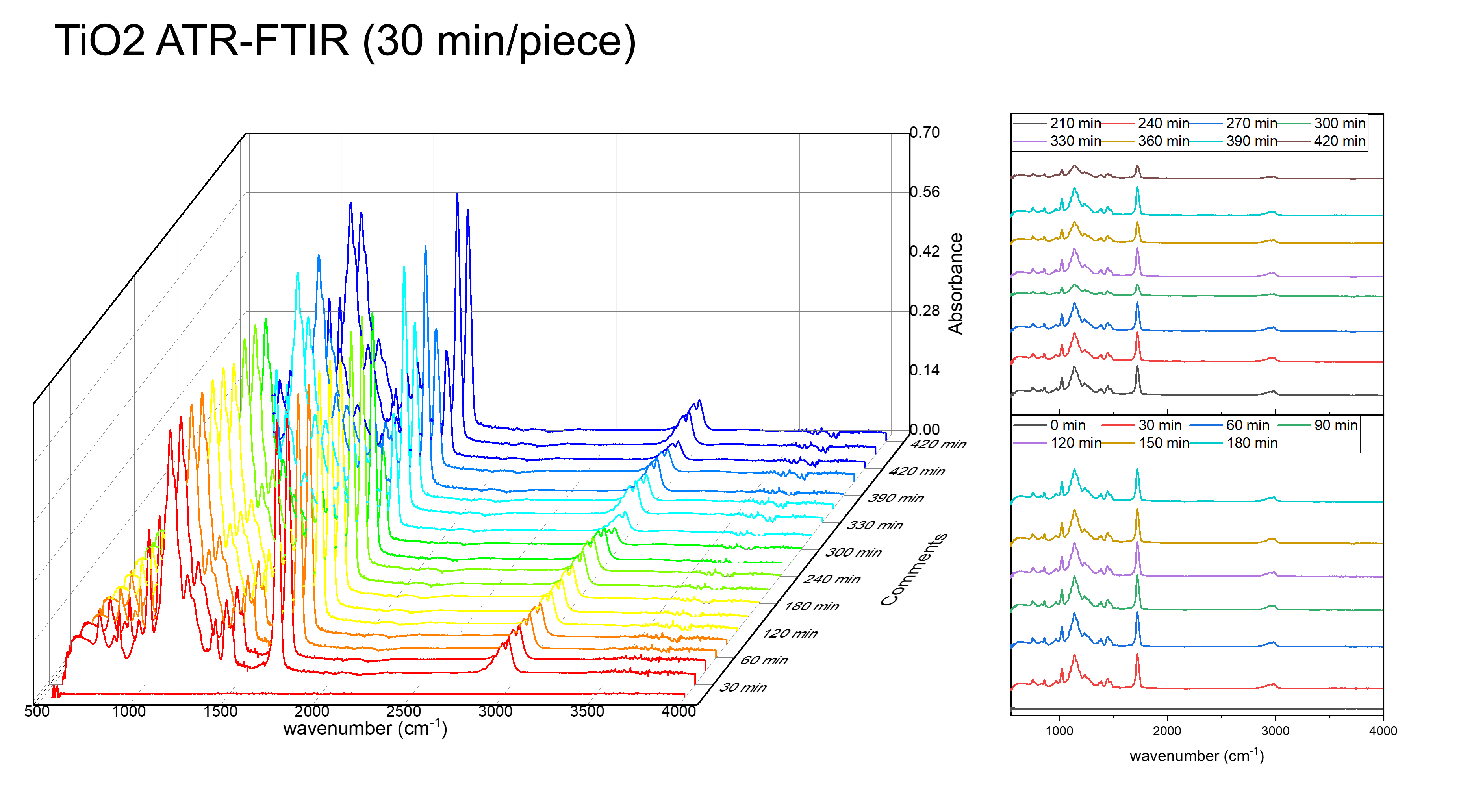

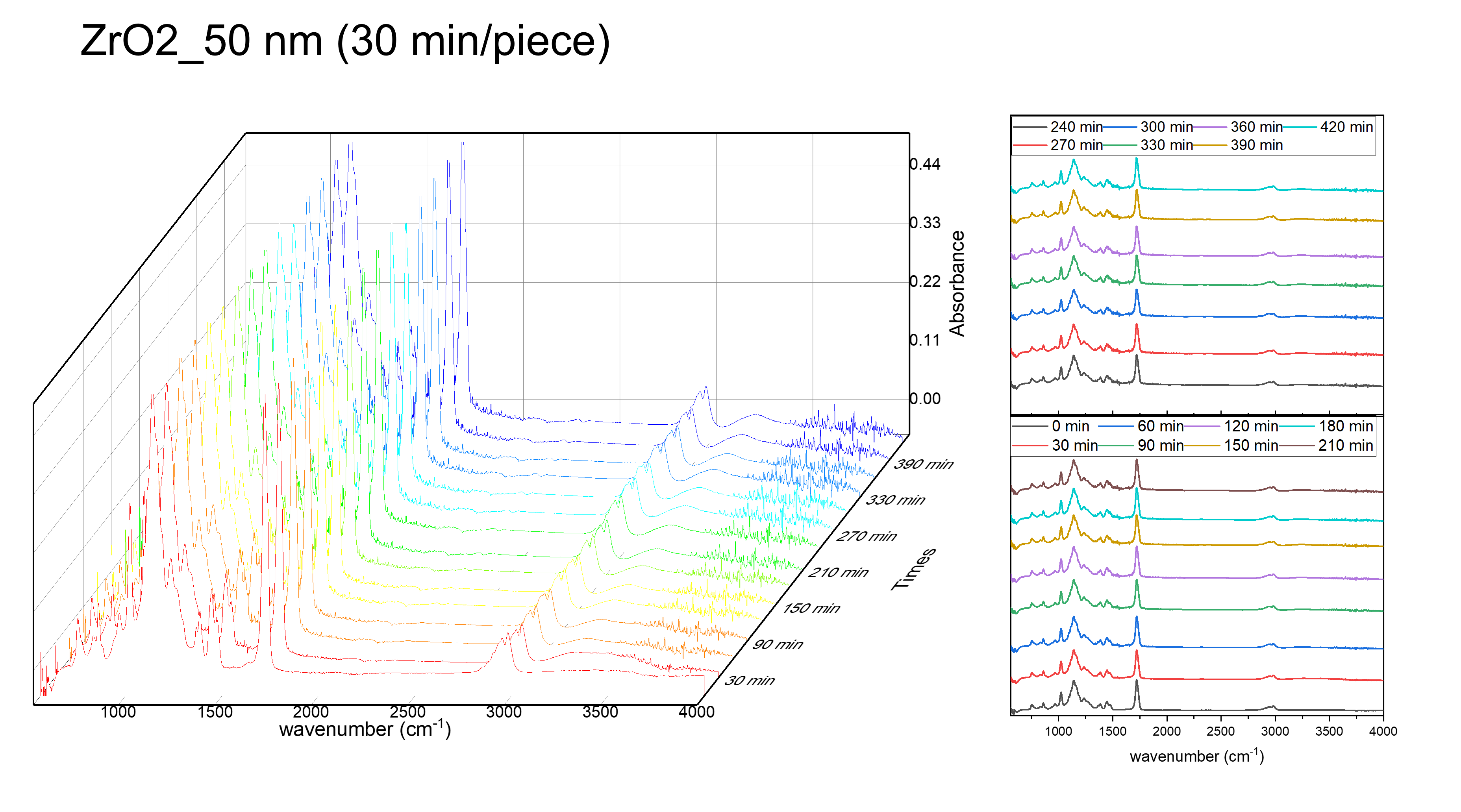

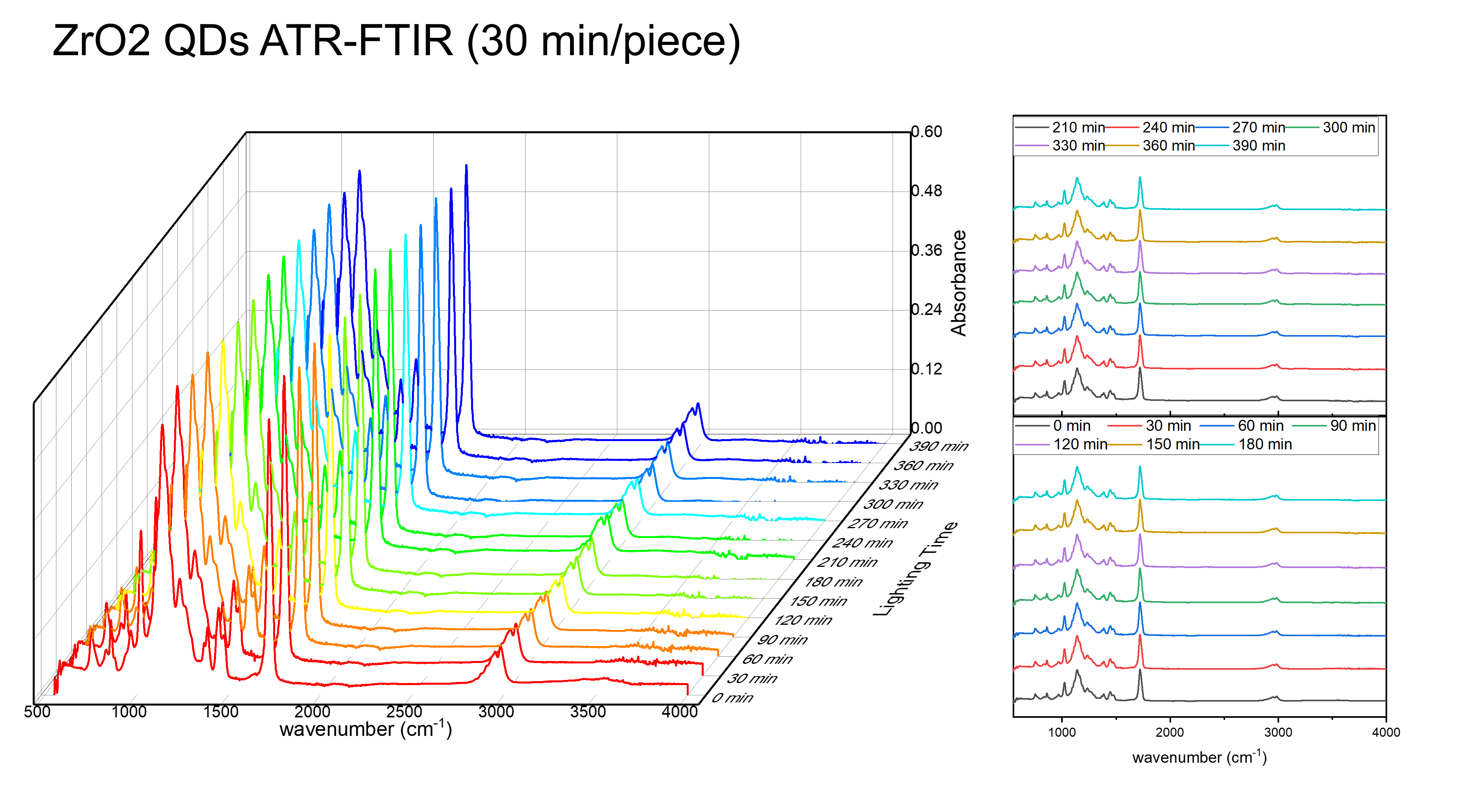

接續先前的研究,我們團隊使用Paraloid B72(一種熱塑性樹酯)作為黏合劑,並配置成20%的酒精溶液,在與市售-二氧化鈦、市售-50奈米二氧化鋯、合成-二氧化鋯量子點,三種粉末分別充分混和之後,將其塗抹在高透光性的光學玻璃上,使其轉變為形似油漆底料的薄膜樣品。以此作為基礎,在實驗室內以太陽光模擬器進行長時間的光照實驗,隨後,採用衰減式全反射傅立葉轉換紅外線光譜儀 (Attenuated Total Reflection-Fourier Transform Infrared Spectroscopy, ATR-FTIR)以及紫外-可見光分光光度(Ultraviolet-Visible spectroscopy, UV-Vis)對薄膜樣品進行穩定度測試的鑑定。從紫外-可見光分光光度的圖譜中,合成-二氧化鋯量子點的吸收值在低於可見光範圍的波段隨時間上升有下降的趨勢,轉換成Tauc Plot後,其能隙有小幅度變大的現象,我們認為這樣的現象顯示出二氧化鋯量子點在同樣光源照射的狀況之下,具有高度的穩定性,相對於合成-二氧化鋯量子點,其餘兩種粉末,由於在短時間光照下,紫外-可見分光光度的圖譜中,就達到吸收飽和,並未能觀察到長時間光照的實驗結果。

持續進行中實驗:

目前仍在嘗試的實驗,由於,在衰減式全反射傅立葉轉換紅外線光譜儀的圖譜中,尚未觀察此三種薄膜樣品明顯差異的部分,因此,想先針對是否為黏合劑Paraloid B72本身就會因為光照而發生變化。

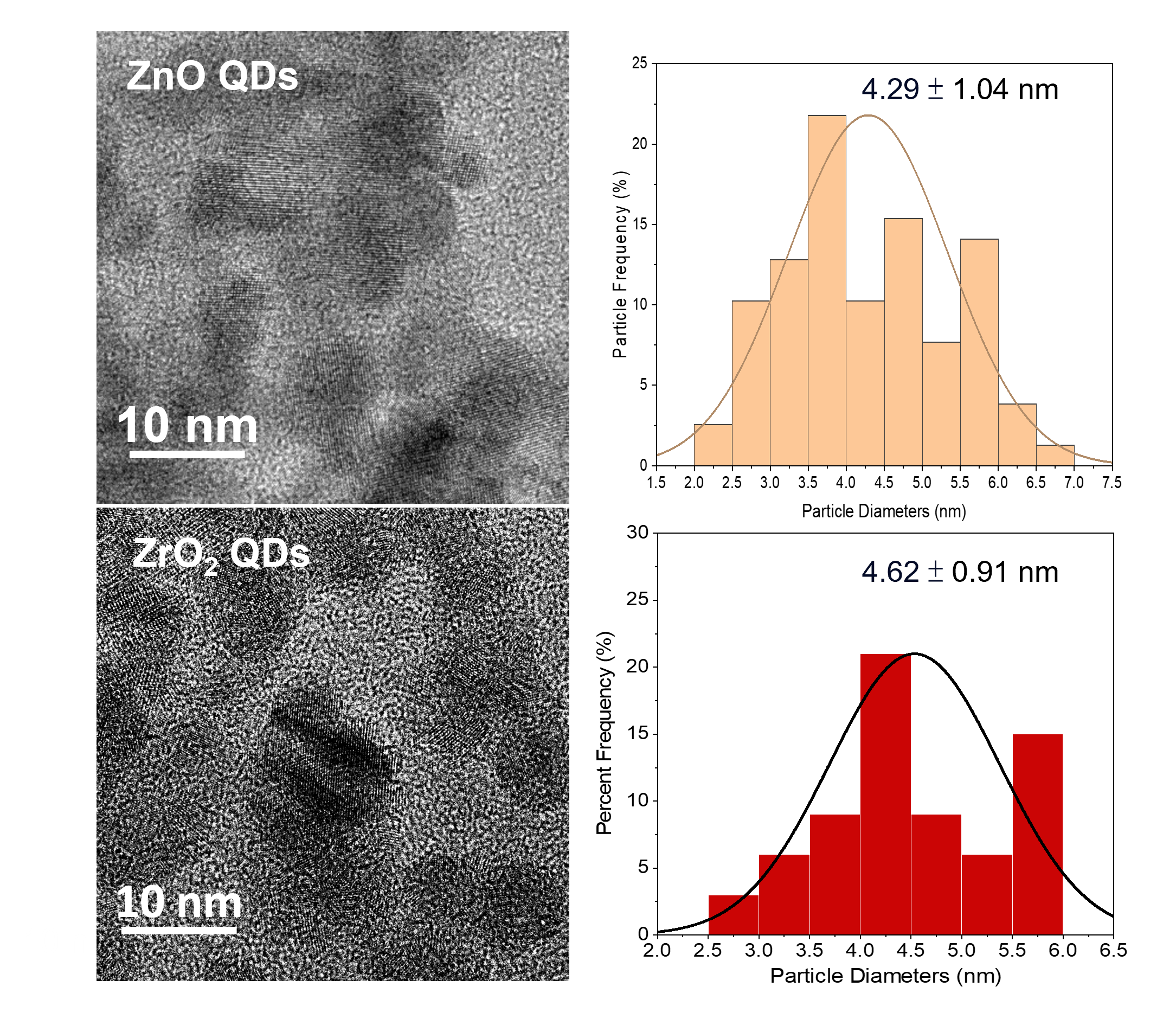

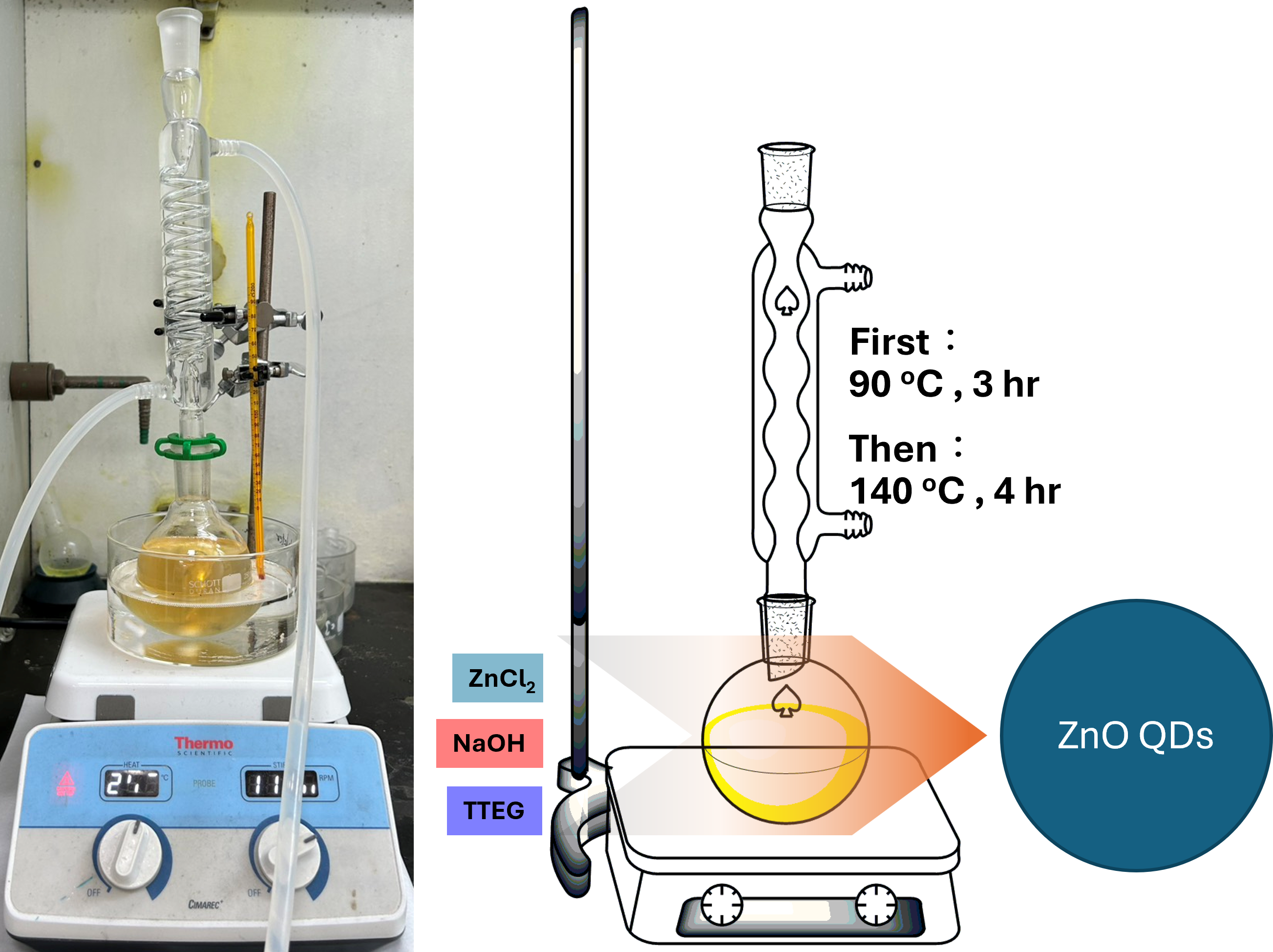

第二:在這次的實驗中,我們也有針對滅菌實驗這塊進行準備,一開始,我們想利用金屬參雜的方式,使二氧化鋯量子點具備抗菌的能力,使用銀、鐵、鈷、鎳、銅五種金屬進行參雜,但由於這樣的合成方式會使得二氧化鋯量子點粉末不再呈現白色,且由其紫外-可見光分光光度的圖譜中,可以觀察到在可見光區開始有了吸收值。所以我們團隊轉而合成具備抗菌能力的氧化鋅材料,我們利用四甘醇作為溶劑來合成氧化鋅量子點粉末,目的是要在魂和兩種量子點粉末後,仍可以維持二氧化鋯量子點的性質,將下來的實驗將著重於粉末的混合比例,以及滅菌實驗這兩部分。

致謝:

感謝文資局承辦人、審查委員及各位長官對我們工作的肯定,並給予經費上的支持,讓我們能夠開展奈米材料與文物塗料修復的跨領域研究。儘管研究初期遇上瓶頸,但在我們多方嘗試下逐漸掌握了這項研究的特性。我們期許在未來能積累更多研究成果和相關知識。再次感謝各位長官的支持,使我們能在這一領域不斷深耕發展。

撰寫單位:國立陽明交通大學 應用化學系