發布時間:2025/08/07 16:31 點閱數:51

執行成果介紹

計劃簡介

近年來文資局積極推動文物普查成效卓著,所以我國經指定登錄的木質古物數量逐年增加,而預防性保存是保護這些木質古物的最好的方法,包括定期檢視、改善環境、排除危害因子等。其中木質古物因為木頭的特性容易生長蛀蟲,木質古物遭蛀蟲侵害會使其內部結構變得脆弱甚至斷裂,從而影響到木質古物的保存,所以日常定期的巡查檢視就非常重要,然而以人力的巡查檢視,頻率無法密集頻繁,且待木質古物外表已經有明顯蟲洞時,已經來不及做防治的動作,木質古物可能就有無法修復、回復的風險,還有借助人的肉眼和紀錄影像,對於發現木質古物樣態是否有變異並不容易,安裝監視器在木質古物數量增加的狀況下,監視器影像解析度不高,監視人力恐怕也無法逐一比對去檢視木質古物是否有異狀。因此使用錄音設備再加上人工智慧輔助聲波辨識木質古物變化徵兆,將是解決前述人力、成本、時間和檢視品質等問題,做好木質古物預防性保存的一條途徑。本計畫中將以原木塊進行模型訓練與驗證,除了進行劣化徵兆的發現和標示,未來將於木質古物產生蛀蟲時提出警告。

工作進度與成果

本計劃為一年期計劃,主要可分為a. 蒐集以及定義蛀蟲聲作為資料集用作訓練測試、b. 建置適用於木質古物蛀蟲辨識深度學習模型、c. 建置適用於木質古物蛀蟲辨識介面、d. AI木雕蟲聲自動檢測技術。

a.

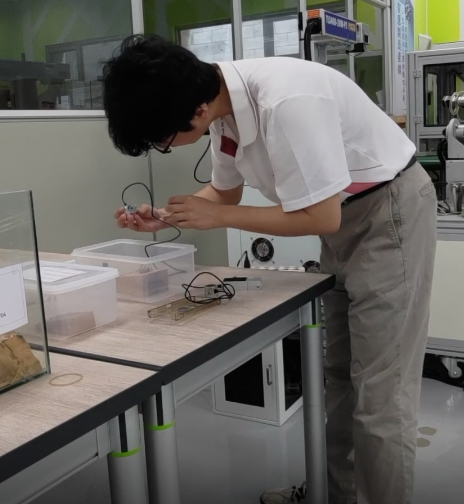

蒐集以及定義蛀蟲聲作為資料集用作訓練測試

目前已收集了不同材質的木材,包含樟木、杉木、花梨木、臺灣扁柏(黃檜)、馬尼拉欖仁、以及臺灣肖楠,也跟提供者確認蛀蟲的存在,於2025/02/13開始持續收音,每種材料都收集了將近350小時的聲音; 這些聲音將被分割成大約五秒的片段存入資料庫做為訓練和測試的樣本,並定義「蠹蟲」、「天牛幼蟲」、「白蟻」、和「無蟲」四個分類; 未來將會與相關研究者討論更細部和精確的分類。

b.

建置適用於木質古物蛀蟲辨識深度學習模型

目前透過建立的蛀蟲聲資料庫,訓練出Swin-Transformer V2分類模型,經過測試模型已具有識別「蠹蟲」、「天牛幼蟲」、「白蟻」、和「無蟲」四個分類,將持續蒐集蛀蟲鑽食的聲音並訓練模型。

c.

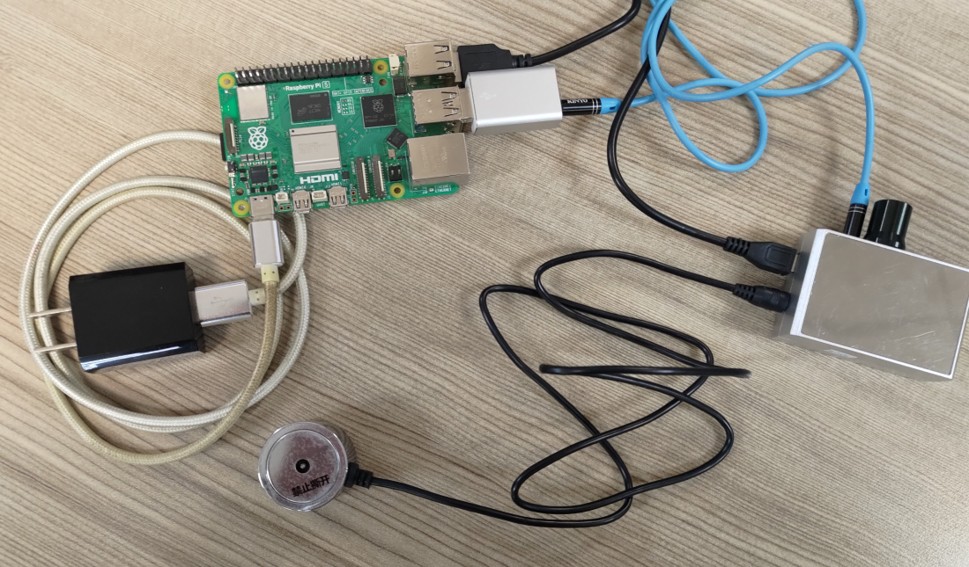

建置適用於木質古物蛀蟲辨識介面

與三義木雕館合作,利用收音裝置從木雕作品採集聲音後送入模型分類,並嘗試開發將分類模型、介面、和收音裝置整合起來的AI木雕蟲聲自動檢測產品 。

撰寫單位:國立雲林科技大學文化資產維護系