發布時間:2025/06/18 16:10 點閱數:61

執行成果介紹

【課程目標】

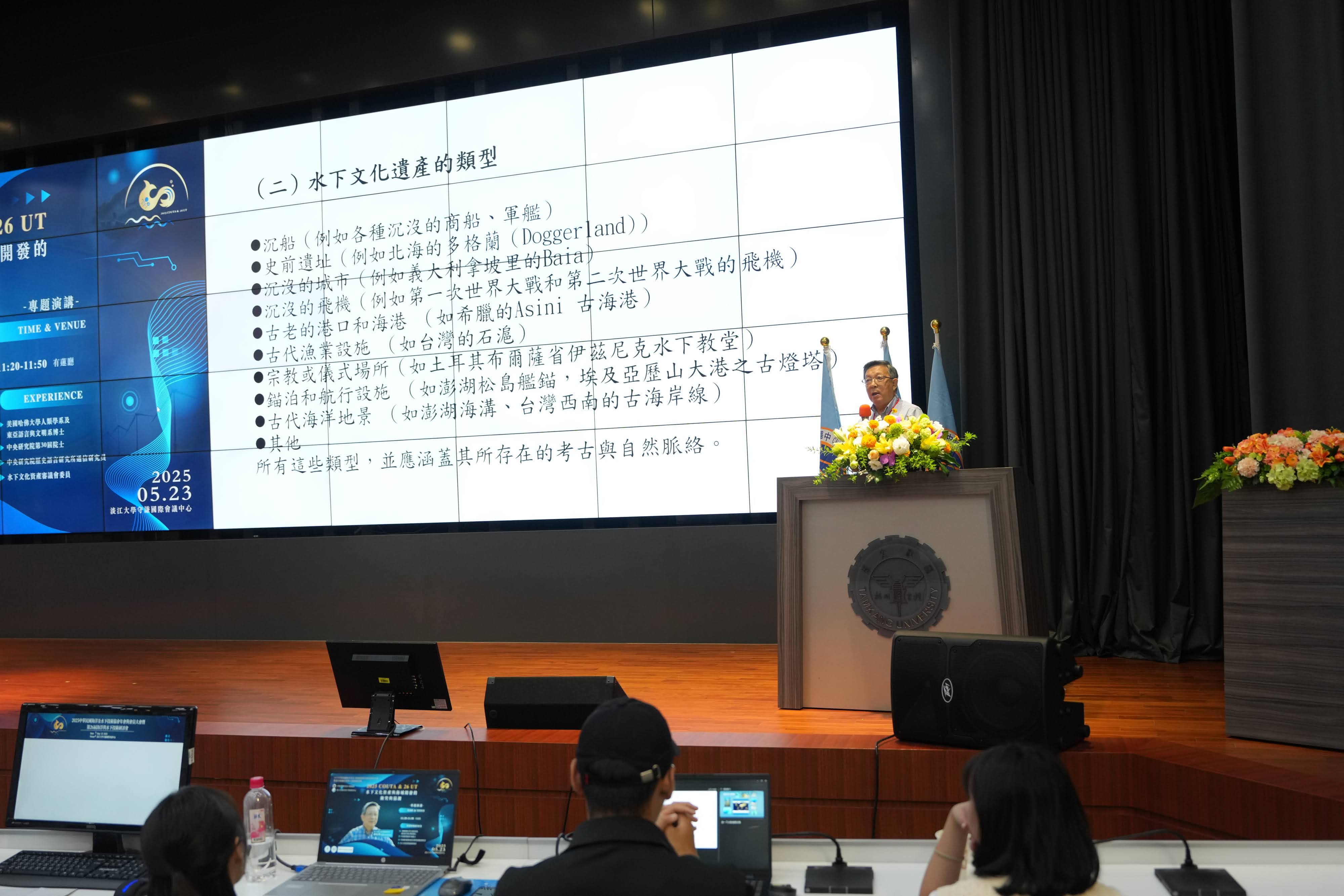

民國104年12月公布實施之《水下文化資產保存法》,為我國水下文化資產保存的里程碑,迄今已近10年,惟一般大眾及學生對於水下文化資產仍然十分陌生。根據該《水下文化資產保存法》第十一條:主管機關為推動水下文化資產保存工作,應進行各項水下文化資產專業人才之培育、第十二條:主管機關應推廣各級學校水下文化資產保存之教育,爰此,水下文化資產人才培育及教育推廣乃是主管機關重要的工作。《水下文化資產保存法》實施之後,所有的水域在開發利用前都要進行水下文化資產調查(第九條),而水下文化資產調查是一項十分專業的工作,因此,本學分學程以水下文化資產調查與研究為主軸,開設相關課程,以利水下文化資產人才之培育。

本學程將以Manders及Underwood所編著的《聯合國教科文組織亞太地區水下文化資產保護與管理基礎課程訓練手冊》(Training Manual for the UNESCO Foundation Course on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage in Asia and the Pacific)為藍本,將水下文化資產保護、管理、技術等的相關基本知識適當地融入在學程之各科目當中。另一方面,為適應本土水下文化資產的特性與環境,本學程融入文資局分別於112年及113年與淡江大學合作辦理的「水下探測技術」及「水下文化資產判釋」水下文化資產專業人才培育課程之相關內容,以期達到兼具國際連結並與本土特色的學程目標。

【課程規劃】

本學分學程包含五門課程,分別是:「海洋科學與人文」、「水下文化資產概論」、「臺灣海洋歷史與文化」、「臺灣區域史專題」、「東亞海洋發展史專題」。於113學年度第2學期開設「海洋科學與人文」、「臺灣海洋歷史與文化」、「臺灣區域史專題」等三門課程。

1.「海洋科學與人文」為電機工程系劉金源特聘講座教授授課,本課程以海洋人文相關議題為主軸,融入海洋科學跨域元素,呈現水下文化資產跨域海洋科學與海洋人文整合的面貌,課程內容包括:海洋文學、海洋歷史與文化、水下文化資產、海洋臺灣。

2.「臺灣海洋歷史與文化」為歷史學系張詩敏兼任助理教授授課,本課程旨在培養學生認識海洋歷史及文化資產,並具備應對未來海洋相關議題的知識與能力。課程前半介紹海洋文學與藝術表現,探討世界與臺灣看待海洋的方式,再藉由講述荷蘭、西班牙、明鄭及近代臺灣的海洋發展,談論臺灣於世界海洋史上所佔地位與重要性,並培養學生對海洋臺灣的親近及認同感;後半則探討臺灣的海洋環境保護、尖端水下科技、水下文化資產與現代海洋產業。

3.「臺灣區域史專題」為歷史學系李其霖教授授課,本課程介紹台灣的區域發展概況,分成陸上、海上和海陸不分的鏈結。主要幫助學生認識台灣的過去、現在與未來。內容包括荷蘭、鄭氏王朝、清代、日本時期以及中華民國時期的相關論題。

撰寫單位:淡江大學海洋及水下科技研究中心

照片

相關附件

| 項次 | 檔案 |

|---|---|

| 1 | 下載檔案(.pdf) |

| 2 | 下載檔案(.pdf) |

| 3 | 下載檔案(.pdf) |

| 4 | 下載檔案(.pdf) |